Первые игрушки были не просто забавой для детей. Через них новому поколению доносили серьёзные понятия о добре и зле, прививали ценности и традиции, учили заботиться о будущем. Составили большой гид об игрушках разных народов России.

Каргопольская северная игрушка

В XI веке в районе Каргополь Архангельской области местные жители нашли большое месторождение красной глины, которую изначально использовали для лепки посуды. Заниматься гончарным делом летом было некогда: полевые работы отнимали все силы. Поэтому мастера принимались за своё дело только зимой.

Интересно, что долгое время игрушки как отдельный вид искусства мало кого интересовали – их лепили из остатков материала на забаву детям. Или использовали как маркетинговый приём: ребёнок видел на ярмарке яркую игрушку и выклянчивал её у родителей. А те присматривали что-то посерьёзнее: горшки, крынки. Слава к каргопольским игрушкам пришла только в XIX веке.

Как это выглядело

Если кратко: просто и сурово. Отличительной особенностью фигурок были плавные линии, приземистые формы без детализации: животные с толстыми лапами и большими головами, матушки в широких юбках. Раскрашивали игрушки природными красителями, поэтому цвета были немного блёклыми.

Сюжеты в основном были деревенские. Но было кое-что необычное: например, конь «Тяни-толкай». Это игрушка с двумя головами, которая олицетворяла вечный выбор между добром и злом.

Техника

Игрушку лепили руками из цельного куска глины, то есть без использования инструментов и налепных деталей. Потом сушили на ветру и финально обжигали в печи.

Первое время краской не пользовались в принципе: обмакивали горячую игрушку в муку, из-за чего получался довольно мрачный серо-коричневый оттенок. К XIX веку мастера научились глазировать фигурки с помощью свинца и разукрашивать охрой, мелом или сажей.

Филимоновские свистульки

В отличие от каргопольских мастеров, тульские ценили гончарное ремесло намного больше: для деревенских жителей продажа глиняных изделий была главным источником дохода. Но история создания игрушки похожа: обрезки от производства посуды не выбрасывали, а лепили свистульки – первые филимоновские игрушки.

Когда-то давно горшечный мастер Филимонов нашёл залежи глины. И с тех пор одноимённая деревня славилась гончарным промыслом: дело передавали из поколения в поколение. Мужчины занимались крупными изделиями: кирпичами, печами. Женщины и дети – посудой и игрушками, постепенно вырабатывая неповторимый стиль.

Как это выглядело

Филимоновскую свистульку точно ни с чем не спутаешь. По сюжетам и формам она не сильно отличается от других, разве что силуэт более вытянутый: с узким туловищем и тонкой талией. Ну и голова по форме не сильно отличалась от шеи. Но главная изюминка – яркие, почти кислотные цвета.

Техника

Игрушки лепили из синики (синей глины), которая после обжига становилась розовато-белой. На такой базе было проще получить яркие цвета: сначала красители разводили яйцом, чуть позже – ацетоном.

У филимоновской свистульки только три цвета. С жёлтого, символа солнца и света, начинали покраску. Потом добавляли детали малиновой краской – олицетворение тепла и красоты. Финальные штрихи наносили «зелёнкой» – цвет весны и жизни.

Куклы акань, курчак, муччо

Каждый народ использовал то, что было на его земле. И не у всех была глина. Тряпичная кукла – одна из самых распространённых игрушек на территории России. Но у некоторых народов она занимала особое место в жизни.

Ханты и манси, марийцы, киргизы и карелы воспринимали тряпичную куклу как оберег для девочки. Некоторые считали, что судьба игрушки связана с жизнью хозяйки. Поэтому кукол очень берегли и не расставались с ними до конца жизни.

Как это выглядело

Основой тряпичной куклы были лоскутки. Марийцы делали курчак из плотно скрученных тряпочек, иногда использовали для основания щепку. Карелы набивали муччо соломой. Ханты и манси пришивали куклам акань кусочки меха и вышивали традиционные узоры на подоле, но никогда не делали им лица: через глаза в игрушку мог вселиться злой дух и навредить ребёнку.

Приз за самый необычный дизайн отдаём ненцам и традиционной кукле нухуко. Вместо головы и лица у неё был птичий клюв: гуся для мальчиков и утки для девочек. Водоплавающие птицы в представлении ненцев олицетворяли сразу три стихии: небо, землю и воду. Кукла с птичьим клювом должна была помочь добиться ребёнку расположения этих сил.

Был в этой кукле и практический смысл: наряды нухуко копировали элементы традиционной одежды ненцев. Так девочки с ранних лет учились шить и через это ремесло – сохранять и передавать традиции своего народа.

Матрёшка, конь-качалка и птица счастья

Третий по популярности материал для детских игрушек – дерево. И у каждого региона был свой секрет производства.

Городецкие кони

Когда-то Нижний Новгород и окрестности были важной точкой торговых путей. Это мотивировало местных развивать ремёсла. И в какой-то момент жители тогда ещё маленькой деревни Городец стали оснащать всю страну деревянной мебелью, утварью, расписными ложками, санями и прялками.

От масштабного производства оставалось много щепы, которую сначала использовали для отопления. Но кто-то придумал сделать игрушку. Да так, что прославил Городец на всю страну.

Конь-качалка, хорошо знакомый советским детям, появился намного раньше. Городецкие мастера запрягали таких лошадок в игрушечные сани и кареты. Но самое удивительное – делали это без единого гвоздя и клея.

Чтобы собрать коня, мастеру нужно было подготовить около 30 деталей, подогнать их друг под друга и собрать. Не всё так просто: например, колёса мочили, насаживали на оси и оставляли сохнуть. Тогда, разбухая, они надёжно крепились к коню.

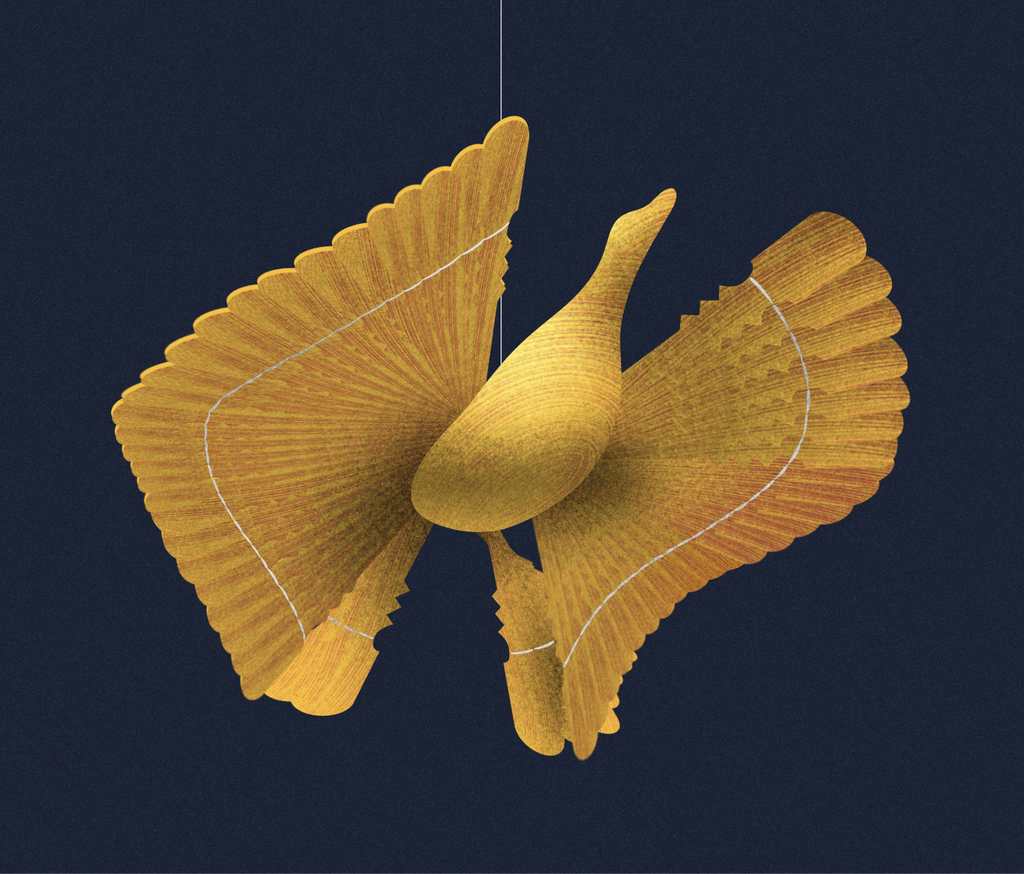

Лешуконские голубки

В домах на русском севере можно было встретить птицу счастья, или «поморского голубка». Эта деревянная птица, выполненная в уникальной технике, буквально летала под потолком. Птицу привязывали над самоваром, и когда горячий пар поднимался вверх, она начинала медленно вращаться.

Техника была следующая: два цельных брусочка крепились крестиком без клея, концы одного тонко нарезали веером (крылья), из другого – вырезали голову птички и хвост. Щепные перья крыльев соединяли ниткой и красиво изгибали.

Посадские матрёшки

Считается, что легендарную матрёшку придумали в Сергиевом Посаде. Расписывали первые игрушки сюжетами русского быта: барышни держали в руках кувшины молока, серпы для полевых работ, корзины с грибами и ягодами. Иногда количество матрёшек доходило до 48 куколок!

Производство одной матрёшки начиналось с самой маленькой. Потом мастер подгонял нижнюю часть следующей под первую, высушивал основание и только потом – вытачивал верхнюю часть. И так до самого конца. Готовую игрушку покрывали крахмальным клеем, расписывали и наносили защитный слой.

Матрёшка – одна из самых популярных русских игрушек за рубежом. Ещё в XIX веке она попала на выставку в Париже и вызвала восторг у иностранцев. Даже сегодня в международных терминалах аэропорта можно встретить «русскую барыню».